Ano | Year | Année: 2021

Duração | Duration | Durée: 15 min

Local de produção | Production Location | Lieu de production: —

Sinopse | Synopsis | Synopsis

(EN)

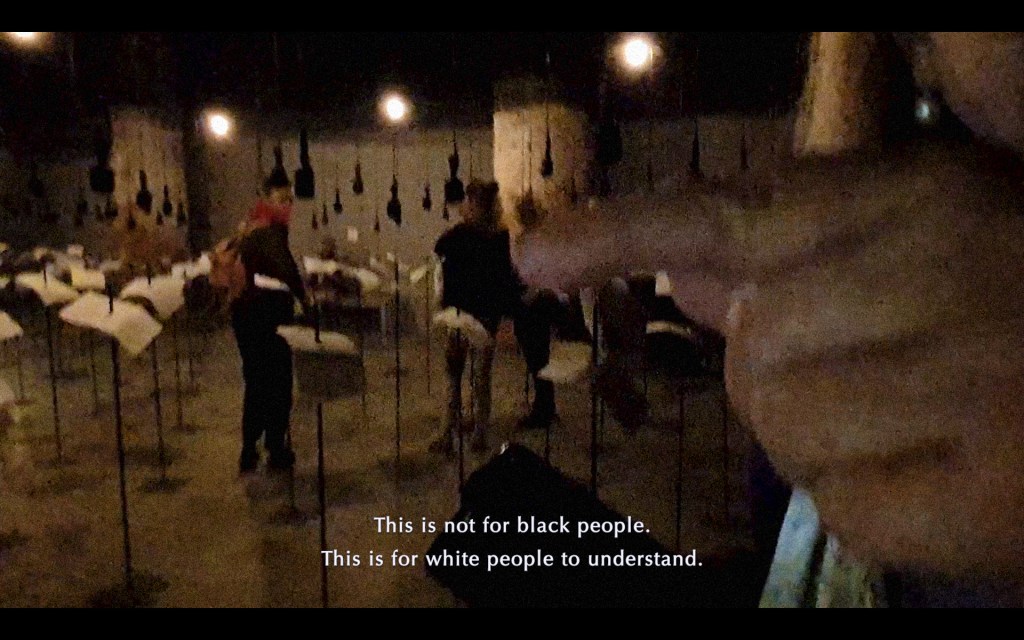

In a dreamlike trance of an adoration ritual to the divinity of the sea, gentle waves merge with a Black body. After the calm, the storm: the ancestral dream gives way to an artist’s recurring nightmare, confronting him with a violence that spans generations and still echoes in his own body. This is the prelude to a provocative work that unfolds into a spontaneous film-performance, bearing witness to another form of violence, now rooted in the systemic racism of our time. Phone in hand, João Vieira Torres moves like a ghost through a Venice Biennale exhibition, pointing to the white gaze in the art world through a simple question that everyone hesitates to answer.

(PT)

Em um transe onírico de um ritual de adoração à divindade do mar, ondas suaves se fundem a um corpo negro. Depois da calmaria, a tempestade: o sonho ancestral dá lugar ao pesadelo recorrente de um artista, confrontando-o com uma violência que atravessa gerações e ainda ressoa em seu próprio corpo. Este é o prelúdio de uma obra provocativa que se desdobra em um filme-performance espontâneo, testemunhando outra forma de violência, agora enraizada no racismo sistêmico de nosso tempo. Com o telefone em mãos, João Vieira Torres atravessa, como um fantasma, uma exposição da Bienal de Veneza, apontando para o white gaze no mundo da arte através de uma pergunta simples, mas que todos hesitam em responder.

(FR)

Dans un transe onirique d’un rituel d’adoration à la divinité de la mer, de douces vagues se fusionnent à un corps noir. Après le calme, la tempête : le rêve ancestral cède sa place au cauchemar récurrent de l’artiste, le confrontant à une violence qui traverse les générations et résonne encore dans son propre corps. Voici le prélude d’une œuvre provocante qui se déploie en un film-performance spontané, témoignant d’une autre forme de violence, désormais ancrée dans le racisme systémique de notre époque. Téléphone en main, João Vieira Torres traverse, tel un fantôme, une exposition de la Biennale de Venise, pointant le white gaze dans le monde de l’art à travers une question simple, mais à laquelle tous hésitent à répondre.

Equipe | Crew | Équipe

Cinematography | Fotografia | Image

João Vieira Torres

Editing | Montagem | Montage

Deborah Viegas, João Vieira Torres

Production | Produção | Production

João Vieira Torres

Music | Música | Musique

Felippe Schultz Mussel

Sound Design | Desenho de Som | Design Sonore

Felippe Schultz Mussel

Festivais | Exibições | Prêmios | Festivals | Exhibitions | Awards | Festivals | Expositions | Prix

2024

- Museu de Arte Contemporânea do Paraná – Cine Adélia – January – Curitiba, Brazil

- Memórias Sem Rendição – Batalha Centro de Cinema – March – Porto, Portugal

2023

- MAKA Many Eyed Vessel – Flaherty NYC – November – New York, USA

- Political Landscapes – Galleria Zé dos Bois – May – Lisbon, Portugal

- « L’autre, ici même » – Université Paris Cité – November – Paris, France

- Obermann Center for Advanced Studies – The University of Iowa – September – Iowa, USA

2022

- Spectacle Theater – October – New York, USA

- Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM) – November – Montreal, Canada

- Fondation Pernod Ricard – CINÉ-CLUB HORIZONES – December – Paris, France

- Doc’s Kingdom – August – Portugal

- Olhar de Cinema – June – Curitiba, Brazil

- Best Short Film Award | Prêmio de Melhor Curta-Metragem | Prix du Meilleur Court-Métrage

- CIFF – Points North Institute – September – Camden, USA

- Colgate University – October – USA

- 21st Festival de Cine y Audiovisuales Equinoxio – November – Bogotá, Colombia

2021

- DocLisboa – October – Lisbon, Portugal

Mareio / Seasick

Poem/poema

SEASICK

There was a boat,

a fishermen’s boat shipwrecked on dry land,

Back from the depths of the sea,

Back from Yemanjá’s dwelling,

The Yoruba water deity,

My mother,

Mother to all,

The mother whose children are fish,

Source of life and abundance.

She, whose kingdom was the fresh waters of a river,

swept by a current until becoming the mistress of the seas.

She was carried in the heart,

In the salt of tears and courage

Of the enslaved peoples, forced into exile in the Americas.

Many did not survive the inhumane crossing,

Many were welcomed into the arms of Yemanja,

The last arms that embraced them.

It was the end meeting the beginning,

In fearsome and maternal waves,

Embracing black bodies,

Dumped overboard,

In crashes,

In the immense bosom of the sea.

Praise Kalunga!

Praise the sea!

Praise the space of endless mysteries!

Praise everything that is all-at-once outside of me and within!

Praise those whose beginning I did not see, nor will I see their end!

Praise the path of souls seeking the sun!

Praise the threshold of worlds!

Praise the underwater border!

Praise the lap of life!

Praise the living place where the living become dead!

Yemanjá became the “great Kalunga”,

For more than 300 years, the largest of cemeteries.

Made of all shades of water and suffering.

The Atlantic still bleeds across the seas,

All waters becoming one.

Today the Mediterranean is also an ocean.

A walled sea.

And the sea is still the harbour

That welcomes so many unwanted bodies,

Black bodies, non-white bodies.

For humans,

The first of the orishas,

The first of the gods,

Is the head of each of us.

You can’t lose your head,

Nor the line of the horizon,

Nor the line that descends from the sun.

You can’t lose the South,

Even when looking for the North.

I was in Venice.

It was a beautiful autumn day.

The light was bright and yellow.

I was visiting an art exhibition,

I saw many images, films and objects.

Almost all the works portrayed or were about “non-white people”.

Many pieces were powerful, moving, inspiring,

Many were also created by non-white people,

Which rarely happens in art.

But as part of the exhibition,

In a boat yard there was a boat,

A white man,

An artist,

Motivated by indecipherable reasons,

Decided to exhibit it there,

without any explanation,

Suspended in the air,

Rust-red,

With the paint peeling off in falling flakes,

In contrast to the postcard-blue sky.

The boat’s hull had been gutted,

The cold breeze blew in and out of the empty hull through a dark breach,

With a strange whistling.

It was not a slave ship.

It was a migrant boat.

Around it, there was a crowd.

Some people were looking at the boat,

Others were taking photos of it,

Some were drinking glasses of radioactive-orange Aperol spritz around it,

Many people were walking by the boat,

Innocently,

Not noticing anything.

There were also storytellers around it,

Exhibition and tourist guides

With flocks of visitors listening to them,

As if listening to the song of European sirens.

A song long known and repeated,

And not only in that boatyard in Venice,

but also on the news,

In the photos and videos that flood the internet.

And the Venetian storytellers were repeating:

“The fishing vessel sank on 19th April 2015

After a tragic collision with a Portuguese container ship

coming to its rescue.

The Italian Navy estimates

That possibly up to more than 1,000 migrants died on the vessel

Trapped inside its hold.

Only twenty-eight people were saved.

In June 2016,

After great controversy,

Over who would pay the costs and why,

Four years after the tragic shipwreck,

The boat was pulled from the bottom of the sea.

On 18th April 2019

The boat was transported from southern Italy to Venice,

During the 58th Biennale di Venezia,

Testified to the thousands of deaths who tried to cross the Mediterranean.”

Adrift there I was,

Beside the boat,

Listening to snippets from this horror story,

Told in English, in French, in Italian, in German…

To children,

The children, almost exclusively white.

There was a lot of water around us,

Deep turquoise-green water.

A little girl bumped into me,

Trying to take a selfie in front of the boat,

She apologised and continued on her way.

Seeing the whiteness of the children’s skin glistening in the sun,

Reverberating across the water,

Even with my feet on solid ground,

I felt dizzy.

I felt chills.

I felt sickened,

Disoriented.

I felt empty.

And all around me, everything became white.

A devouring white sea.

Everything, everyone and everywhere,

White,

But not me,

Nor two other dark-skinned men,

With darker skin than me,

Working there,

One cleaning the floor and the other carrying parcels on a bicycle.

What am I doing here?

The boat was empty.

No one who sailed it was there.

Absent bodies in an empty tomb.

What colour was the skin on these bodies.

The colour of pain was black or not-white,

Like the colour of those men’s skin and my own.

And the white people’s eyes,

What did they see?

And what didn’t they see?

I couldn’t see the boat anymore.

I could only see those eyes.

And I felt alone,

Very lonely.

I searched for the shade of the exhibition rooms,

Holding a bitterness that rose from my stomach to my throat.

I saw other works that, unlike the funeral boat, gave me strength.

But however much strength they gave me,

Seasickness ended up washing over me.

And I looked at those stares and those pale faces,

Looking at images of black and non-white people

Through the glass that separated photos and canvases depicting troubled worlds,

Separating those worlds,

From the harmoniously crafted world we were immersed in,

The world of art.

That pane of glass dividing the two sides fell before me and everyone else there.

I saw myself in an aquarium of sharks, placid, but no less shark-like.

All of us, them, and me, we could all be carnivorous fish.

Where is the rest of my shoal?

Was I lonely?

I wanted to imagine what other people felt sailing those seas.

Did they perhaps feel interest, empathy, desire, shame, admiration, repulsion, disinterest…?

Loneliness?

How to tell?

Did they feel everything a human can feel?

After all, everything can be human,

Or more-or-less human.

At that international event,

Open to everybody,

But without many bridges for most of them,

On one side,

I saw hundreds of white people,

Except for the half-dozen that included me,

Breathing comfortably around me.

On the other side,

I saw images,

I heard stories of people suffocating,

Black people and non-white people,

Struggling against the current,

Saving themselves,

Showing paths well-trodden,

Pointing out possible ways,

To get your head out from under the water.

I began to count in the exhibition space

The bodies present

And the absent bodies,

The bodies the works were speaking of but who were missing.

More and more, my head spun and my body shook.

More and more I felt seasick and alone.

Then I couldn’t hold on any longer to what was taking over my body-spirit,

I vomited,

I vomited,

I vomited,

I vomited a lot,

I vomited loud and clear.

I vomited before the eyes and ears of those beside me.

The noise of my vomiting became a song

That repeated its refrain for all to hear.

My eyes eyed the people,

And my mouth vomited questions,

Questions that until then only my body had asked,

How many black people are in this room?

How many black people are in this room?

How many black people are in this room?

How many non-white people are in this room?

Look around and count!

Count how many people of colour are in this room.

Count!

That’s art too!

Do like I do,

so I’ll feel less lonely.

It’s not an order,

It’s an invitation.

So I vomit,

So you know you’re part of the sea,

To cloud the windows of your boat, of your eyes, to make them visible,

To tell you that other stares will return yours,

So that you ask yourself who you are with me, where you come from and where you want to

go,

So that you feel where your feet are,

So that you become sick and vomit with me,

So that together our bodies,

Our stories,

Spew out the bile,

And the cure comes.

Only after this purge,

Will we be able to look at the line of the horizon together.

No, you and I are not in the same boat.

No, you and I were not on that ship that sank.

No, you and I were not in the invading caravels nor trapped in the slave ships,

But to this day we are the children of the world’s great shipwreck,

The shipwreck that endures,

Sons who received or lost inheritances.

And though your ship may be immense, protected, armed

And your beaches guarded by death’s barbed wire,

Don’t forget that the sea wraps around you,

And that this sea of blood is still where you feed from.

But don’t be scared,

Don’t be sorry,

Don’t try to save me from the water without wanting to get yourself wet,

Don’t see me as a lighthouse or a life float,

Don’t blow air into my mouth and then suck my joy out of being alive,

And don’t be afraid to get drunk on the sour smell of what I tell you.

I vomit on you,

To violate your innocence.

I vomit on you,

To embrace you.

I vomit on you,

And love is what moves me.

João Vieira Torres

Seasick

2021

Published by Open City London, Ana Vaz and Olivier Marbeuf

Translated into English by Katy Carroll

MAREIO

Havia um barco,

um barco de pescadores naufragado trazido à terra seca,

De volta das profundezas do mar,

De volta da casa de Yemanjá,

A divindade Iorubá das águas,

Minha mãe,

Mãe de todos,

A mãe cujos filhos são peixes,

Fonte da vida e da abundância.

Ela, cujo reino era as águas doces de um rio,

Que correnteza levou até transformar-se na dona dos mares.

Ela foi trazida no coração,

No sal das lágrimas e na coragem

Dos povos escravizados e forçados ao exílio nas Américas.

Muitos não sobreviveram à desumana travessia,

Muitos foram recebidos nos braços de Yemanjá,

Nos últimos braços que os enlaçaram.

Era o fim encontrando o começo,

Em ondas amedrontadoras e maternas,

Acolhendo corpos negros,

Jogados das naus a fora,

Em baques,

Nos imensos seios do mar.

Salve kalunga!

Salve o mar!

Save o espaço dos mistérios infindos!

Salve tudo aquilo que é tudo-em-um fora e dentro de mim!

Salve aquilo de quem não vi o começo nem de quem não verei o fim!

Salve o caminho das almas seguindo o sol!

Salve o limiar dos mundos!

Salve a fronteira sub-aquática!

Salve o colo da vida!

Salve o lugar vivo onde os vivos tornam-se mortos!

Yemanjá tornou-se a ”Kalunga grande”,

Por mais de 300 anos o maior dos cemitérios.

Feito de todos os tons de água e sofrimento.

O atlântico ainda sangra por todos os mares.

Todas as diferentes águas tornam-se uma.

Hoje o mediterrâneo é também é oceano.

Um mar em muro.

E o mar ainda é o porto

Que recebe tantos corpos não desejados,

Corpos negros, corpos não-brancos.

Para os humanos,

O primeiro dos orixás,

O primeiro dos deuses,

É a cabeça de cada um de nós.

Não se pode perder a cabeça,

Nem a linha do horizonte,

Nem a linha que desce do sol.

Não se pode perder o sul,

Mesmo quando se busca o norte.

Eu estava em Veneza.

Era um belo dia de Outono.

A luz era brilhante e amarela.

Eu estava visitando uma exposição de arte,

Vi muitas imagens, filmes e objetos.

Quase todas as obras retratavam ou eram sobre “pessoas não-brancas”.

Muitas peças eram poderosas, comoventes, inspiradoras,

Criadas em sua maioria também por “pessoas não-brancas”,

O que é um caso raro na arte.

Mas como parte da exposição,

Num estaleiro havia um barco,

Um homem branco,

Un artista,

Motivado por razões indecifráveis,

Decidiu expô-lo ali,

sem qualquer explicação,

Suspenso no ar,

Vermelho-ferrugem,

Com a sua pintura se descascando em escamas cadentes,

Em contraste com o azul de um céu de cartão postal.

O casco do barco estava estripado,

A brisa fria soprava para dentro e para fora da carcaça vazia por rombo escuro,

Com estranhos assobios .

Não era um navio negreiro.

Era um barco de migrantes.

Ao redor dele, havia uma multidão.

Algumas pessoas olhavam para a embarcação,

Outras tiravam fotos dela,

Algumas bebiam taças de aperol spritz laranja-radioativo a sua volta,

Muitas pessoas passavam ao lado do barco,

Inocentemente,

Não notando nada.

Também havia contadores de histórias ao seu redor,

Guias de exposição e de turismo

Com bandos de visitantes os escutando,

Como se escutassem o canto de europeias sereias.

Um canto que há muito já se conhecesse e se repete,

E não só naquele estaleiro em Veneza,

Mas também nos noticiários,

Nas fotos e vídeos que inundam a internet.

E os contadores venecianos repetiam:

”O navio de pesca afundou em 19 de abril de 2015

Após uma trágica colisão com um navio porta-contêiner português

vindo em seu socorro.

A Marinha italiana estima

Que possivelmente até mais de 1000 imigrantes morreram na embarcação

Presos dentro de seu porão.

Apenas vinte e oito pessoas foram salvas.

Em junho de 2016,

Após grande polémica,

Sobre quem pagaria os custos e porque,

Quatro anos após o trágico naufrágio,

O barco foi retirado do fundo do mar.

Em 18 de abril de 2019

O barco foi transportado do sul da Itália à Veneza,

Durante a 58a Biennale di Venezia,

Testemunhado sobre os milhares de mortos que tentaram atravessar o Mediterrâneo.”

À deriva ali eu estava,

Ao lado do barco,

Ouvindo trechos desse conto de horror,

Dito em inglês, em francês, em italiano, em alemão…

A crianças,

A crianças quase todas brancas.

Havia muita água ao nosso redor,

Águas verde-turquesas profundas.

Uma menina esbarrou em mim,

Tentando tirar uma selfie na frente do barco,

Se desculpou e seguiu seu caminho.

Vendo a brancura da pele daquelas crianças brilhando ao sol,

Reverberando sobre as águas,

Mesmo tento os meus pés em terra firme,

Senti-me tonto.

Senti arrepios.

Senti-me enojado,

Desorientado.

Senti-me vazio.

E ao meu redor, tudo se tornou branco.

Um mar branco devorador.

Tudo, todos e todos os lugares,

Brancos,

Mas eu não,

Nem dois outros homens de pele escura,

De pele mais escura do que a minha,

Trabalhando ali,

Um limpando o chão e o outro carregando pacotes numa bicicleta.

O que eu estou fazendo aqui?

O barco estava vazio.

Ninguém que o navegou estava ali.

Corpos ausentes numa tumba vazia.

De que cor era a pele desses corpos.

A cor da dor era negra ou não-branca,

Como a cor da pele daqueles homens e da minha.

E os olhos dos brancos,

O que viam?

E o que não viam?

Eu não via mais o barco.

Eu só via aqueles olhos.

E me senti só,

Muito só.

Busquei as sombra das salas da exposição,

Segurando um amargor que me subia do estômago à garganta.

Vi outras obras que ao contrário do barco fúnebre me deram força.

Mas de tanta força que me deram,

Definitivamente me veio o Mareio.

E eu olhava aqueles olhares e aqueles rostos pálidos,

Olhando imagens de gente negra e não-branca

Através dos vidros que separavam fotos e telas retratando mundos conturbados,

Separando esses mundos,

Do mundo harmoniosamente cenografado onde estávamos imersos,

O mundo da arte.

Essa vidraça dividindo os dois lados veio antes de mim e de todos ali.

Vi-me num aquário de tubarões, plácidos, mas não menos tubarões.

Todos, eles e eu, podíamos ser peixes carnívoros.

Onde está o resto do meu cardume?

Eu me sentia só?

Queria adivinhar o que as outras pessoas sentiam navegando aquelas águas.

Sentiam talvez interesse, empatia, desejo, pena, admiração, repulsa, desinteresse…?

Solidão?

Como saber?

Sentiam tudo aquilo que pode sentir um humano?

Afinal, tudo pode ser humano,

Ou mais ou menos humano.

Naquele evento internacional,

Aberto a todos os mundos,

Mais sem muitas pontes para a maioria deles,

De um lado,

Eu via centenas de pessoas brancas,

Tirando a meia dúzia que me incluía,

Respirando confortavelmente ao meu redor.

Do outro lado,

Eu via imagens,

Eu ouvia histórias de gente sufocando,

Gente negra e não-branca,

Lutando contra a corrente,

Se salvando,

Mostrando caminhos traçados,

Apontando para caminhos possíveis,

Para se tirar a cabeça de debaixo d’água.

Comecei a contar no espaço de exposição

Os corpos présentes

E os corpos ausentes,

Os corpos de quem as obras falavam mas que ali faltavam.

Mais e mais, minha cabeça rodava e meu corpo tremia.

Mais e mais me sentia mareado e solitário.

Então não conseguindo mais segurar o que tomava meu corpo-espírito,

Vomite,

Vomitei,

Vomitei,

Vomitei muito,

Vomitei auto e forte.

Vomitei nos ouvidos e nos olhos de quem estava ao meu lado.

O barulho do meu vômito virou um canto

Que repetia seu refrão para que todos pudessem ouvir.

Meus olhos olhavam para as pessoas,

E minha boca vomitava perguntas,

Perguntas que só meu corpo até então perguntava,

Quantas pessoas negras estão nesse espaço?

Quantas pessoas negras estão nesse espaço?

Quantas pessoas negras estão nesse espaço?

Quantas pessoas não-brancas estão nesse espaço?

Olhem em volta de vocês e contem!

Contem quantas pessoas de cor estão nesse espaço.

Contem!

Isso também é arte!

Façam como eu faço,

assim me sentirei menos só.

Não é uma ordem,

É um convite.

Assim eu vomito,

Para saberes que fazes parte do mar,

Para sujar as tuas janelas do teu barco, dos teus olhos, para torná-las visíveis,

Para te dizer que outros olhares devolvem os teus,

Para que te perguntes comigo quem és, de onde vens e para onde queres ir,

Para que sintas onde estão os teus pés,

Para que te enojes e vomites comigo,

Para que juntos dos nossos corpos,

Das nossas histórias,

Jorre o fel,

E Venha a cura.

Só após essa purga,

Juntos poderemos olhar para a linha do horizonte.

Não, tu e eu não estamos no mesmo barco.

Não, tu e eu não estávamos naquele barco que naufragou.

Não, tu e eu não estávamos nas invasoras caravelas nem preso nos navios negreiros,

Mas, até hoje somos os filhos do grande naufrágio do mundo,

Do naufrágio que perdura,

Filhos que receberam ou que perderam heranças.

E por mais que teu navio seja imenso, protegido, armado

E tuas praias guardadas pelo arame farpado da morte,

Não esqueças que o mar está envolta,

E que esse mar de sangue ainda é da onde tu comes.

Porém não te assustes,

Não tenhas pena,

Não me querias salvar das águas sem querer molhar-te,

Não me vejas como farol ou tábua de salvação,

Não sopres teu ar na minha boca para depois sugar minha alegria de poder estar vivo,

E não tenhas medo de te embriagar pelo cheiro azedo do que te digo.

Vômito em ti,

Para violar tua inocência.

Vômito em ti,

Para abraçar-te.

Vômito em ti,

E o amor é o que me move.

João Vieira Torres

Mareio

2021

Publicado pela Open City London, Ana Vaz e Olivier Marbeuf.